俄罗斯文学的双面镜:深刻探索城市与乡村小说-凯发旗舰

俄罗斯文学中的城市小说通过对城市生活的深入描绘和人性探索的深刻剖析,让我们更加深入地理解了俄罗斯人民的生活状态和心理世界,而俄罗斯乡村小说通过真实反映社会现实和深入探索人性问题,激发了人们对社会公正和人类命运的思考。

随着19世纪俄罗斯工业化与城市化浪潮的推进,城市逐渐跃升为文学创作的核心舞台,不同时代的作家们,以各自独到的视角与精湛的技艺,勾勒出城市生活的多彩面貌与内在复杂性。进入20世纪七八十年代,特里丰诺夫以其作品为核心,集中探讨了当代人的道德困境与人性挣扎,称其作品为“城市小说”,不仅是对城市背景的强调,更是对作品中人物在冷漠都市中孤立无援、唯有自我救赎这一主题的深刻揭示。

特里丰诺夫的杰作如《交换》(1969)、《预先总结》(1970)、《长久的告别》(1971)及《滨河街公寓》(1976)等,不仅引领了城市题材小说的风潮,更以其笔下的知识分子形象,展现了他们在物质追求中的道德挣扎与心灵困境,其作品中的哀歌式叙事,往往触动人心,引人共鸣,让读者在忧伤与叹息中反思人性的复杂多面。

反观乡村,作为俄罗斯文学的摇篮,它承载着丰富的历史文化与道德传统,农民的形象则成为俄罗斯民族性格的生动写照。乡村散文因此蕴含丰富历史内容与人生哲理,反映了作家对俄罗斯的深沉思考。

苏联文学史爱用“农村散文”(деревенская проза)这个术语来表达我们通常所说的乡土文学。“散文”在俄语中不是现代汉语所指的一种文学体裁,而是非诗体文学、非韵文作品的统称,包括长中短篇小说,特写,报道,纪实性作品等。乡村小说反映了俄罗斯农村的社会现实和农民的生活状态,这些作品不仅揭示了农民的苦难和宗法观念,还挖掘了农民的优良道德品质,体现出浓郁的乡土情结和厚重的道德传统。

乡村小说在20世纪50年代成为核心题材,彼时的创作者们力图揭露农村社会的艰辛面貌,对集体农庄体制下潜藏的官僚主义风气进行了尖锐的批判,字里行间流露出对农民群体深沉的人道主义关怀与同情。转至70至80年代,乡村小说迎来了前所未有的繁荣景象,这一时期的作家们转而聚焦于乡村居民复杂多维的内心世界,细腻描绘他们辛勤耕耘的身影、历经风雨的命运轨迹,以及面对困境时所展现出的坚韧乐观精神。他们不仅深入挖掘农民内心的苦楚与挫败感,更勇于揭示因技术滞后与观念守旧所导致的农村发展滞后现象,为乡村社会的变革与进步发出了时代的呼唤。

屠格涅夫的《猎人笔记》以其清新脱俗的笔触,描绘了19世纪中叶俄罗斯乡村的宁静与富饶,让读者沉醉于那片未被现代文明侵扰的净土。而蒲宁的《乡村》,则通过庄园的衰落与农民的困苦,深刻揭示了社会变革对农村生态的剧烈冲击,以及农民在时代洪流中的无助与坚韧。

无论是城市小说还是乡村小说,都是俄罗斯文学宝库中不可或缺的瑰宝,它们以各自独特的方式,展现了俄罗斯社会的多元面貌与深刻内涵,引领着读者在文字间穿梭,感受人性的光辉与社会的变迁。

原创文章,部分观点参考自郑体武主编《俄罗斯文学问答》一书。

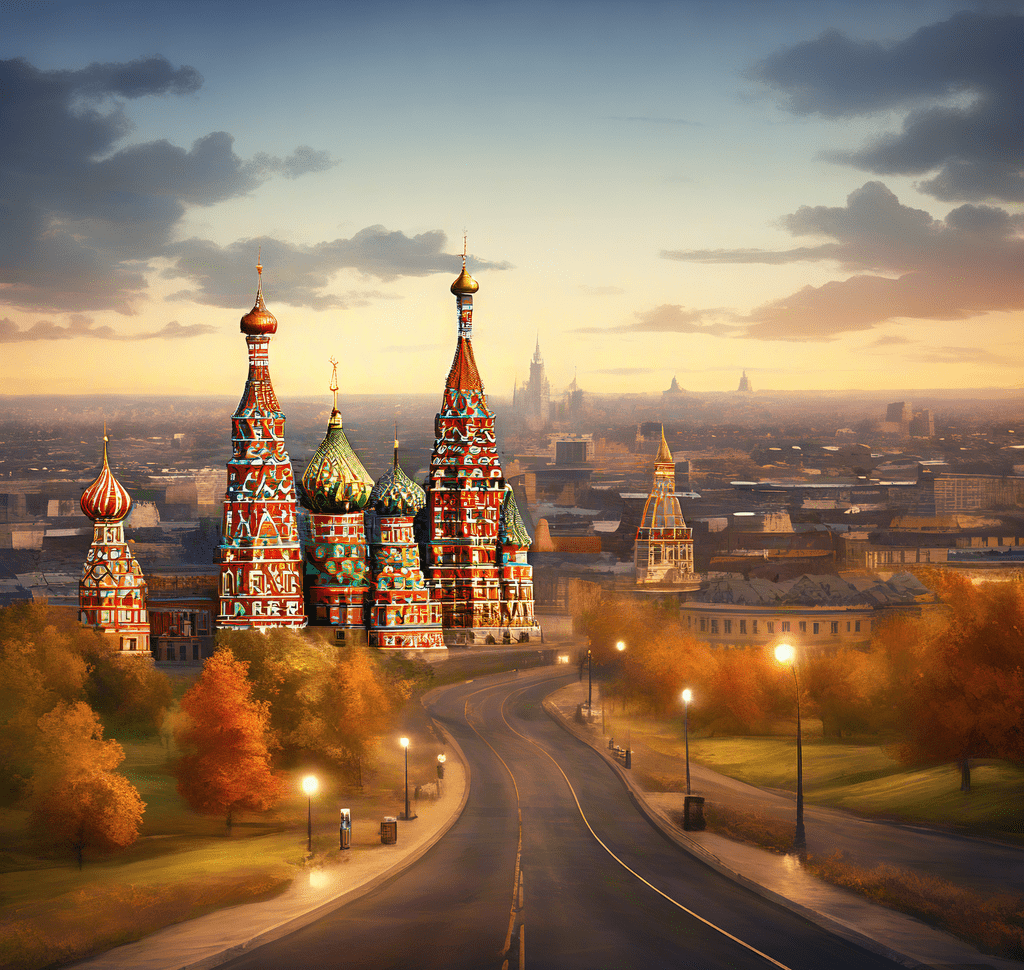

ai作图